| Главная » Статьи » Истребители » Германия |

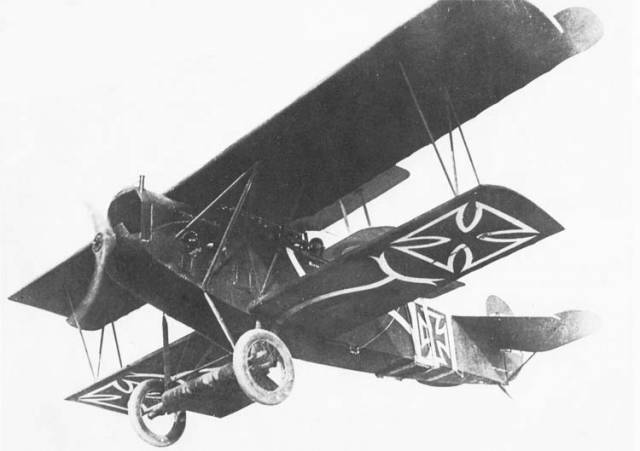

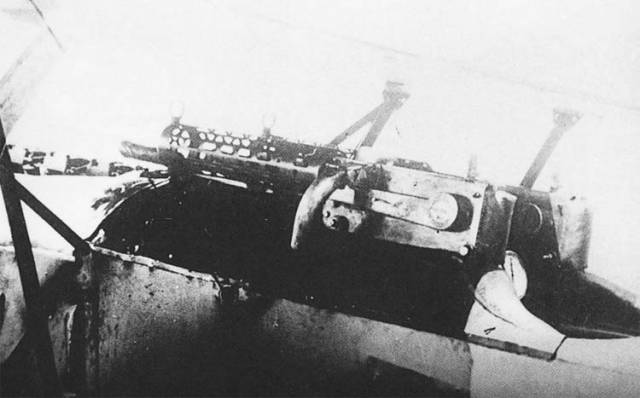

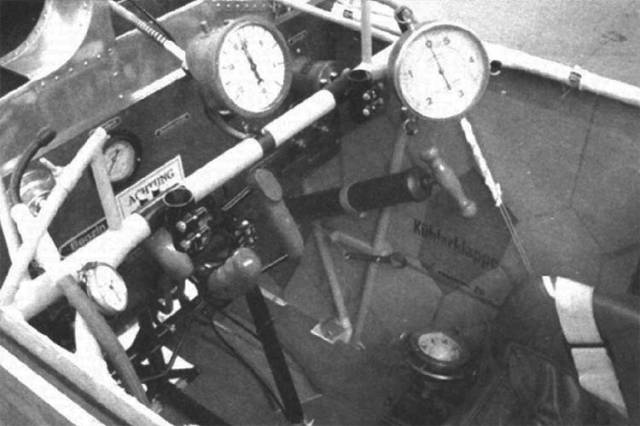

Вторая часть конкурса, завершившаяся в середине февраля, состояла из скрупулезных замеров с помощью контрольных приборов максимальной скорости и скороподъёмности машин-конкурсантов. Этот этап проходил уже без участия фронтовиков, а испытания продолжили заводские лётчики-сдатчики. Самолёты с рядными двигателями водяного охлаждения оценивались отдельно от машин со звездообразными ротативными и биротативными моторами. Согласно показаниям приборов наивысшую скорость и скороподъёмность продемонстрировал Румплер 7D4 - маленький изящныи самолетик с очень чистыми аэродинамическими формами. На втором месте оказался Фоккер V.XI, который на фоне своего главного конкурента выглядел довольно уродливо - более крупный, угловатый, с "рублеными" грубыми очертаниями. Однако эти внешние недостатки обернулись рядом достоинств - "фоккер" получился технологичнее, дешевле и проще в производстве, чем "румплер". А в условиях переживаемой Германией экономической блокады и дефицита квалифицированных рабочих кадров это было немаловажно. Кроме того, фронтовые лётчики единодушно отмечали, что "фоккер" гораздо легче в пилотировании и устойчивее во всех трёх плоскостях. Все это вместе взятое сделало "фоккер" бесспорным лидером, тем более что превосходство "румплера" в лётных данных выглядело крайне незначительным. Как бы там ни было, машину фирмы "Фоккер", опередившую всех конкурентов, приняли на вооружение германской авиации под обозначением Фоккер D.VII. Этот самолёт в точности соответствовал прототипу V.18, за исключением того, что киль у него был слегка уменьшен и приобрёл треугольную форму. Кроме того, на самолёт установили стандартное для всех тогдашних немецких истребителей вооружение- два синхронных пулемёта LMG 08/15 "Шпандау". Инспекторат авиации (Idflieg) заказал у Фоккера 300 экземпляров D.VII - это был самый крупный разовый контракт, заключённый фирмой с момента её основания. Но у "Альбатрос верк", обладавшей более высокими производственными возможностями, чем завод Фоккера, разместили ещё более крупный заказ - 600 экземпляров того же истребителя. Завод "Альбатрос" в Иоханнештале должен был выпустить 400 "семёрок", а его восточногерманский филиал "Остдойч Альбатрос верк" (OAW) в городе Шнайдемюль - ещё 200. Впрочем, Фоккер был не в претензии, ведь с каждого такого аэроплана, сданного "Альбатросом", ему "капали" лицензионные денежки - 5% от закупочной цены. Первые серийные экземпляры нового истребителя вышли из заводских цехов уже в марте. На них шасси имело оригинальную особенность, впервые применённую на "драйдеккере": колёсная ось была закрыта большим и широким деревянным обтекателем, который имел плоско-выпуклый несущий профиль и напоминал размещённое между колёс маленькое третье крылышко. Это "крылышко" наряду с несущими плоскостями участвовало в создании подъёмной силы. До конца месяца военную приёмку прошла 21 машина. Ещё 34 "фоккера" поступили в войска в первой половине апреля. С началом строевой эксплуатации обнаружился ряд дефектов, не проявившихся в ходе испытаний. При резких маневрах порой ломались хвостовики нервюр центроплана за вторым лонжероном. Это ни разу не привело к разрушению крыла, тем не менее прочность нервюр в срочном порядке усилили. Второй дефект оказался гораздо более опасным: на нескольких машинах по неизвестной причине возникли пожары в воздухе, повлёкшие за собой катастрофы и гибель лётчиков. Исследования обломков не дали ответа об источнике возгорания. Но вскоре ситуацию прояснил выживший пилот очередного сгоревшего "фоккера", которому удалось спастись на парашюте (это был один из первых в мире примеров удачного применения парашюта в аварийной ситуации). Оказалось, что причиной пожаров стало самовоспламенение боеприпасов. Из-за нагрева патронных коробок, расположенных вплотную к горячему двигателю, вспыхивал зажигательный состав в трассирующих пулях, вызывая, в свою очередь, детонацию пороха в гильзах. Проблему решили очень просто, устроив небольшие дополнительные воздухозаборники для вентиляции подкапотного пространства и охлаждения патронных ящиков. После этого пожары сразу прекратились. На самолётах, уже находившихся в эксплуатации, аэродромные механики элементарно вырезали несколько отверстий в капотах. Но гораздо важнее этих, по сути, "косметических" изменений стала установка нового двигателя, обеспечившего D.VII существенное повышение лётных характеристик. Именно благодаря этому мотору "фоккер" далеко ушёл в отрыв от всех конкурентов и приобрёл репутацию лучшего истребителя Первой мировой войны. Мотор назывался BMW IIIa. На раннем этапе Первой мировой войны монополией на производство рядных авиадвигателей водяного охлаждения в Германии владела фирма "Даймлер", выпускавшая свои изделия под торговой маркой "Мерседес". Именно у неё военное ведомство закупало абсолютное большинство подобных моторов для авиации кайзера. Такое положение, прямо скажем, не способствовало быстрому прогрессу немецкого авиамоторостроения. Ситуация начала меняться в 1917 г., когда австрийский банкир итальянского происхождения Камилло Кастильони выкупил небольшой мюнхенский авиамоторный завод "Рапп", вложив изрядные деньги в его расширение и реконструкцию. Завод получил новое название "Байериш моторен верк" ("Баварский моторный завод", немецкая аббревиатура BMW). Предприимчивый банкир не поскупился и на то, чтобы переманить у Даймлера более высокими зарплатами ряд ведущих инженеров и конструкторов. Вскоре появилась первая удачная разработка нового конструкторского бюро - двигатель BMW IIIa. Конструктивно он был во многом подобен "мерседесу" с тем же индексом, но обладал рядом существенных усовершенствований, позволивших повысить мощность со 160 до 185 л.с. Однако главной его "изюминкой" стал так называемый "высотный корректор" - устройство, регулирующее состав топливной смеси в зависимости от плотности атмосферного воздуха. Это устройство позволяет авиадвигателям частично компенсировать падение мощности с увеличением высоты полёта. Благодаря ему BMW IIIa мог развивать 155 л.с. на высоте 4000 м и 120 л.с. - на 6000 м. Новый мотор в экспериментальном порядке установили на один из серийных "фоккеров" (заводской номер 231/18), а 25 апреля лётчик-испытатель Нейссен совершил на этой машине первый полёт. Поведение истребителя на вертикалях привело авиатора в восторг. "Самолёт с этим мотором очень хорош, - писал Нейссен в своём отчете - он быстро и устойчиво набирает высоту под необычайно крутым углом, порой создаётся впечатление, что машина просто "висит на винте". Приборные замеры скорости и скороподъемности дали отличные результаты, полностью подтвердив оценку пилота. В горизонтальном полете машина преодолела рубеж в 200 км/ч, а высоту в 6000 м она набирала за 20 минут. Для сравнения, на конкурсе в Адлерсхофе самолёту Фоккер V.XI с мотором Мерседес D.IIIa потребовалось полчаса, чтобы достичь высоты в 5000 м, и это считалось весьма неплохим результатом! Потолок истребителя с новым двигателем также значительно поднялся, достигнув очень солидной по тем временам величины в 7500 м. Тем временем серийный выпуск "фоккеров" непрерывно нарастал. Постепенно они становились основным типом истребителя германских ВВС. Если к концу июня на вооружении фронтовых эскадр находилось 407 "фоккеров" и 604 "альбатроса", то уже к концу августа на 828 "фоккеров" осталось всего 307 "альбатросов". А к моменту подписания перемирия примерно из 1200 немецких истребителей, числившихся в строевых частях, "фоккеров" насчитывалось более 900, а остальные 300 приходились на все прочие типы ("альбатросы", "роланды", "сименс-шуккерты", "юнкерсы" и "пфальцы"). Фоккер V.22 представлял собой опытный образец модификации, планировавшейся к выпуску на будапештской фирме MAG и предназначавшейся для вооружения австро-вен-герской авиации. Он отличался весьма мощным двигателем "Австро-Даймлер" в 215 л.с. и вооружался двумя австрийскими синхронными пулемётами "Шварцлозе". Основанные на конструкции того же "Максима", что и немецкий "Шпандау", они отличались меньшей скорострельностью и худшими баллистическими характеристиками. Венгерские D.VII намеревались комплектовать оригинальным четырёхлопастным винтом фирмы "Ярай", лопасти которого были не перпендикулярны друг другу, а скрещены в виде буквы "X" под углами 60╟ и 120╟ для оптимизации работы синхронизатора. Этот истребитель был запущен в небольшую серию во время Первой мировой войны. Поначалу производство затрудняло отсутствие на заводе MAG сварочного оборудования и специалистов по подобным работам. Из Германии в Венгрию отправили полдюжины собранных фюзеляжей без обшивки, которые венгры использовали для первых шести машин. От V.22 их отличали полностью закапотированные двигатели с индивидуальными для каждого цилиндра выхлопными патрубками и крупные "пирамидальные" радиаторы от истребителей Авиатик-Берг D.I, ранее выпускавшихся на этом заводе, Судя по фотографиям, самолёты оснащались как четырёхлопастными винтами "Ярай", так и обычными двухлопастными пропеллерами. Всего в Будапеште было собрано около 50 "фоккеров", причём часть из них - в двухместном варианте. Производство завершилось уже после окончания войны, в 1919 г. До конца войны появился ещё целый ряд модификаций истребителя, но они остались в виде единичных опытных экземпляров. Перечислим и рассмотрим вкратце эти модели. V V.36 - самолёт с двигателем BMW IIIa, увеличенным размахом верхнего крыла и овальным радиатором по типу V.34. В ноябре 1918 г. он принимал участие в последнем конкурсе истребителей в Адлерсхофе, который так и остался незавершённым в связи с окончанием войны. V.38 являлся образцом вооружённой двухместной модификации с удлинённым фюзеляжем. За кабиной пилота была оборудована кабина летнаба с пулемётной турелью. Незадолго до конца войны Инспекторат авиации заказал 70 экземпляров этой машины под обозначением C.I, но к выполнению заказа приступить не успели. В 1919 г. Антони Фоккер вывез V.38 в Голландию и уже там развернул серийное производство разведчиков. По условиям Версальского мирного договора Германии запрещалось не только иметь военно-воздушные силы, но и выпускать боевые самолёты. Узнав об этом, Фоккер решил перебазировать свою "авиапромышленную империю" на родину - в Голландию. В течение 1919 г немецко-голландскую границу пересекли в общем счете 350 железнодорожных вагонов, гружённых станками, оборудованием, полуфабрикатами, авиадвигателями и прочим имуществом, которое позволило развернуть производство в Амстердаме на новой фирме "Нидерландиш флюгтуиг фабрик". В апреле следующего года Бюро вооружений голландской армии заключило с Фоккером первый контракт на поставку 20 истребителей D.VII и 60 разведчиков C.I. Ещё 20 "семёрок" заказало командование Воздушной службы голландского военно-морского флота. В том же году заказы были выполнены. Вместо немецких синхронных пулемётов "Шпандау" на самолётах стояли английские "виккерсы", принятые на вооружение голландской армией, а в задних кабинах двухместных разведчиков - также английские "льюисы". В дальнейшем для восполнения потерь от аварий у Фоккера приобрели ещё два D.VII и на этом поставки самолётов данного типа для голландских ВВС завершились. В "стране каналов и тюльпанов" истребители Фоккера прослужили довольно долго, к 1930 г. в строю ещё находились пять "сухопутных" и 15 "морских" машин, которые использовались для тренировки пилотов и в качестве разведчиков погоды. Поскольку их двигатели к тому времени полностью выработали ресурс, а "родные" BMW Ilia уже давно не выпускались, на них установили более новые моторы BMW IV мощностью 230 л.е., подходившие по массо-габаритным характеристикам. При этом носовая часть самолёта стала более округлой и обтекаемой; лобовой радиатор был заменён выдвижным, размещённым между задних стоек тележки шасси, а на винте появился кок. Упоминаются также переделки голландских C.I под английские моторы Армстронг-Сиддли "Линкс" в 200 л.с. Небольшое количество двухместных C.I продали в Данию, где они эксплуатировались до начала 1930-х гг. К концу Гражданской войны РККВФ имел на вооружении разношёрстный парк устаревших и крайне изношенных аэропланов. В то же время на Западе после завершения Первой мировой воины огромные запасы военной техники, в том числе и авиационной, стали излишними. Не воспользоваться этим было невозможно. Начались закупки самолётов в Англии, Франции и Италии. В конце 1921 г. через советское торговое представительство в Берлине стали налаживаться контакты с фирмой "Фоккер", перебравшейся в Голландию. Она охотно согласилась продать Советской России полсотни истребителей D.VII с моторами BMW IIIa. В начале весны 1922 г. представители торгпредства приняли в Амстердаме все 50 машин. Это были самолёты, изготовленные ещё в Германии и позже вывезенные в Нидерланды. Из всей партии выбрали один истребитель, который в присутствии членов приёмочной комиссии облетал немецкий пилот Г. Ротер. Результаты испытания признали удовлетворительными. Купленные советским правительством машины комплектовались двумя пулемётами "Виккерс", которые у нас позже переделывали под русский 7,62-мм патрон от "трёхлинейки". Самолёты в разобранном и упакованном виде отправляли морем в Ленинград. Для помощи в сборке истребителей Фоккер командировал в Россию механика Г. Шмидта. В мае 1922 г. немецкие бипланы получили 1-я отдельная истребительная эскадрилья в Троцке (Гатчине) под Петроградом и 2-я истребительная эскадрилья (она же истребительная эскадрилья эскадры ╧ 2, позже переименована в 3-ю отдельную истребительную) в Киеве. По штату каждая из них должна была получить по 19 машин. В советских документах "фоккер" обычно именовался ФД-VII или ФД-7. 1-й эскадрильей тогда командовал ас времён Гражданской войны А.Т. Кожевников; сам он летал не на "семёрке", а на двухместном разведчике С.III. Немецкая техника была быстро освоена лётным и техническим составом. Самолёт считался довольно простым в пилотировании, прочным и надёжным. В частности, он допускал грубые развороты, когда пилот резко давил на педаль. В сентябре 1922 г. 1-я эскадрилья 17 самолётами совершила перелёт в Москву. 3-я истребительная эскадрилья осенью 1923 г. участвовала в манёврах 1-го и 2-го конных корпусов на Украине, при этом три машины по различным причинам потерпели аварии. Один истребитель некоторое время использовался как персональный начальником ВВС Ленинградского военного округа, а три достались 1-й высшей школе военных лётчиков в Москве. На одном из них в сентябре 1922 г. погиб начальник школы Н.П. Ильзин: его истребитель столкнулся с самолётом Ньюпор XVII, которым управлял учлёт (курсант). "Фоккеры" входили в состав эскадрильи боевого применения, инструктором в которой служил М.М. Громов. В январе 1925 г. 3-я истребительная эскадрилья получила приказ сдать свои самолёты и приступить к освоению более современных машин Фоккер D.XI. Чуть позже подобное распоряжение получили и в Гатчине. "Семёрки" же, ещё пригодные к полётам, использовали для укомплектования 1-го отдельного морского и 1-го отдельного истребительных отрядов. Первый дислоцировался в Петергофе, второй - в Евпатории. После включения морской авиации в состав ВВС в 1927 г. эти отряды переименовали в 46-й и 50-й соответственно. В это время в ВВС насчитывалось в общей сложности 37 D.VII, что составляло около четверти парка немногочисленной тогда советской истребительной авиации. В 1928 г. 46-й отряд получил отечественные истребители-бипланы И-2. К 1927 г. старые "фоккеры", построенные десять лет назад, были уже сильно изношены. В формулярах машин имелись записи "Срок службы вышел", в направлениях на ремонт писали "по ветхости". Неоднократно перетягивали полотно на плоскостях, меняли моторы. Импорт последних уже прекратили, и оставалось рассчитывать только на многократную переборку. Аварии из-за отказов двигателей следовали одна за другой. 31 октября 1927 г. в 50-м авиаотряде разбились сразу две машины, причём в одной из них погиб лётчик Матвеев. Дальше положение стало ещё хуже. Только за июль - сентябрь 1928 г. в 50-м отряде произошли восемь аварий: лопались камеры колёс, открывались в полете панели капота, текли радиаторы, обрывались тяги. При этом отряд продолжал боевую подготовку, в частности участвовал в совместных учениях с 48-м авиаотрядом и зенитной артиллерией. 15 апреля 1929 г. в отряде случилась ещё одна катастрофа: не вышла из штопора машина командира звена В. Сухарева. В том же году 50-й отряд был расформирован. После этого ни одной строевой части, полностью вооружённой D.VII, в ВВС РККА не было. Ни в каких боевых действиях эти самолёты никогда не участвовали. С начала 1930-х гг. ещё способные летать "фоккеры" использовали как тренировочные в различных авиачастях. По одной-две машины для этой цели имели 15, 17, 29, 50-я эскадрильи, 73-й и 83-й авиаотряды. Так, весь 73-й отряд в 1930 г. летал на И-2бис, а единственный "фоккер" служил как связной и учебный самолёт. D.VII продолжали эксплуатироваться и в школах военных лётчиков. В 1931 г. от первоначальной полусотни немецких бипланов осталась всего дюжина. Три из них в том же году подарили Осоавиахиму. В 5-й авиабригаде на Украине в октябре 1931 г. числилось три машины: по одной в 73-м и 74-м отрядах (оба на И-5) и одна, неисправная, на складе 20-го авиапарка. К концу 1932 г. в ВВС насчитывались всего четыре "семёрки", к декабрю следующего года - лишь одна, которую вскоре списали. С лета 1925 г. в Липецке функционировала немецкая лётная школа, маскировавшаяся под учебную часть ВВС РККА ("4-й отряд 40-й авиаэскадрильи"). В германских документах она именовалась "научно-испытательная авиационная станция" или просто "станция". Для неё из Германии привезли самолёты. Основным типом истребителя в школе являлся Фоккер D.XIII, но в списках за 1926 - 1929 гг. числятся и один-два D.VII. Немцы покинули Липецк в сентябре 1933 г. Устаревшие самолёты они бросили, но ни одной "семёрки" среди них уже не было. Видимо, их пустили на слом ранее. Интересно сравнить "фоккер" с истребителями противоборствующей стороны, выпущенными в том же 1918 г. Все они имели примерно одни и те же размеры и вес, все - бипланы; вооружение тоже одинаковое - два пулемёта винтовочного калибра (за исключением французского аэроплана SPAD XIII, на котором для облегчения оставили всего один пулемёт). D.VII среди них не самый быстроходный, его вариант с мотором "Мерседес" вообще выглядит явным "середняком". Причина этого крылась, не в последнюю очередь, в недостаточной мощности двигателя. Почти все новые английские и французские истребители комплектовались V-образными моторами фирмы "Испано-Сюиза" мощностью 200 л.с. Большая тяга обеспечивала и лучшие лётные данные. У немцев такого мотора не было, даже BMW III давал всего 185 л.с. Зато "фоккер" в отличие от полностью деревянных английских и французских истребителей имел металлический каркас фюзеляжа и рассчитывался на большие запасы прочности. Поэтому немцы сделали ставку на манёвренность как на горизонталях, так и на вертикалях. Планер не разрушался даже при крайне энергичном пилотировании. К этому добавлялись высокая эффективность рулей и "покладистость" машины по отношению к небольшим ошибкам пилота. Это вполне соответствовало господствовавшему тогда стилю воздушного боя. При этом преимущества "семёрки" росли с подъёмом на высоту. В носу фюзеляжа сверху крепился лобовой водяной радиатор автомобильного типа из трёх секций. С левой стороны он имел заливную горловину. Радиатор мог быть демонтирован без снятия винта. За радиатором находился шестицилиндровый однорядный двигатель Мерседес D.III или BMW D.IIIa, почти полностью закрытый капотом; открытыми оставались только клапаны и головки цилиндров. В боковых панелях имелись лючки для доступа к агрегатам мотора и выштамповки для их дополнительного охлаждения. В жаркую погоду во избежание перегрева верхнюю крышку капота обычно снимали, хотя это несколько ухудшало аэродинамику машины. Выхлоп из цилиндров осуществлялся в коллектор с выходным патрубком на правом борту. Крылья - цельнодеревянные, двухлонжеронные, простой прямоугольной в плане формы со слегка скруглённы ми законцовками. Длина и хорда у верхнего крыла больше, чем у нижнего. На верхнем крыле смонтированы элероны с роговой компенсацией. По конструкции верхнее и нижнее крыло подобны. Толщина профиля и ширина лонжеронов у них уменьшалась от центроплана к законцовкам. Лонжероны - коробчатые, с сосно выми полками и стенками из полуторамиллиметровой фанеры. Нервюры также из фанеры толщиной 1,5 мм с окантовкой пятимиллиметровыми рейками; шаг нервюр - 300 мм. В местах крепления стоек, подкосов и элеронов нервюры усиленные. Изнутри крылья расчалены перекрёстными проволочными растяжками, натянутыми между лонжеронами. Носок крыла до переднего лонжерона укреплён фанерой толщиной 1,2 мм, изогнутой по профилю. Обшивка остальной части - полотно. Элероны имели металлический каркас из труб и полотняную обтяжку.

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Просмотров: 515 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 0.0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Всего комментариев: 0 | |